L’actualité récente en Espagne nous rappelle à quel point les réseaux électriques sont des infrastructures stratégiques. Bien que leur défaillance soit rare, ses conséquences peuvent être lourdes et rapides à l’échelle d’un pays entier. Alors que la transition énergétique s’accélère et que la demande en électricité croît fortement partout dans le monde, le développement des réseaux électriques devient un enjeu crucial. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter la capacité de production, mais aussi d’adapter les infrastructures de transport et de distribution pour accompagner une évolution profonde des usages, intégrer les énergies renouvelables et assurer la stabilité du système électrique. Cet article propose une analyse pédagogique de ces enjeux, à l’échelle mondiale, européenne et française.

1. Une demande mondiale d’électricité en forte croissance

À l’échelle mondiale, la consommation d’électricité est appelée à croître de manière spectaculaire. Selon les prévisions, la demande augmentera de 25 % entre 2023 et 2030, soit une progression de 3,5 % par an (source : IEA/IRENA). Cette dynamique devrait se maintenir jusqu’en 2050, date à laquelle la production électrique devrait plus que doubler pour atteindre environ 70 000 TWh, contre moins de 30 000 TWh aujourd’hui.

Cette hausse est portée par plusieurs facteurs convergents. D’une part, la décarbonation de l’économie passe par l’électrification massive des usages : le remplacement des chaudières gaz ou fioul par des pompes à chaleur, l’électrification des procédés industriels, et l’essor des véhicules électriques. D’autre part, la montée en puissance de nouveaux besoins, tels que la production d’hydrogène vert par électrolyse et le développement massif des data centers et de l’intelligence artificielle, alimente également cette croissance de la consommation.

Face à ces évolutions, les infrastructures électriques doivent être profondément modernisées et étendues, en mobilisant à la fois d’importants financements et des innovations technologiques pour limiter l’empreinte environnementale et la consommation de ressources.

2. L’Europe à la croisée des chemins

En Europe, les dynamiques sont similaires, voire plus accentuées. Malgré une conjoncture récente marquée par des baisses de consommation — sous l’effet de prix élevés de l’énergie, d’hivers doux et de politiques publiques de sobriété —, les tendances structurelles restent haussières. La Commission Européenne prévoit ainsi une augmentation de la consommation d’électricité de l’ordre de 60 % d’ici 2030(Source : rapport de la Commission Européenne de novembre 2023).

Cette transformation impose un effort sans précédent sur les réseaux électriques. Il ne suffit plus d’acheminer l’électricité d’un nombre restreint de grandes centrales : il faut désormais intégrer des centaines de gigawatts d’énergies renouvelables variables, issues d’installations dispersées sur tout le territoire européen, des parcs éoliens offshore aux panneaux solaires sur les toits.

Le renforcement des interconnexions entre pays est également stratégique. Par exemple, entre la France et l’Espagne, la capacité actuelle de transit électrique (2800 MW) est largement insuffisante au regard des besoins, limitant les capacités d’exportation de l’Espagne vers le reste de l’Europelorsque la production renouvelable est excédentaire, ce qui arrive de plus en plus souvent avec le développement du photovoltaïque et de l’éolien. Une nouvelle interconnexion doit porter cette capacité à 5000 MW d’ici 2027, mais il faudra aller plus loin pour atteindre les standards européens.

Plus globalement, la Commission Européenne estime que 584 milliards d’euros d’investissements seront nécessaires cette décennie pour moderniser et développer les réseaux européens, un effort considérable pour soutenir la transition énergétique.

3. L’instabilité croissante des réseaux avec les énergies renouvelables

L’intégration massive d’énergies renouvelables intermittentes, comme l’éolien et le solaire, pose des défis nouveaux en matière de stabilité du réseau électrique. En effet, dans les centrales traditionnelles (charbon, gaz, nucléaire et, dans une moindre mesure, hydraulique), l’électricité est produite grâce à des alternateurs de grande taille possédant un moment d’inertie élevé : une fois lancés, leur vitesse de rotation reste quasiment constante même en cas de fort à-coup de consommation sur le réseau, et donc la fréquence du courant, directement liée à cette vitesse de rotation, est intrinsèquement très stable.

Mais avec le photovoltaïque et l’éolien, l’électricité produite est injectée sur le réseau via des onduleurs électroniques sans inertie naturelle, et il est beaucoup plus difficile de maintenir la fréquence du courant en cas de variation brutale de la production ou de la consommation. Si un réseau est alimenté majoritairement par du photovoltaïque ou de l’éolien, il est alors intrinsèquement plus vulnérable aux écarts brutaux entre production et consommation, ce qui peut entraine des blackouts. Pour compenser ce manque, plusieurs solutions existent :

• Développer l’interconnexion avec les pays voisins lorsque celle-ci n’est pas suffisante (c’est le cas par exemple entre l’Espagne et la France qui est aujourd’hui très sous-dimensionnée)

• Installer des batteries stationnaires capables de réagir en quelques millisecondes, ou d’autres moyens de stockage de l’électricité (stations de pompage et de turbinage, stockage via l’hydrogène…)

• Avoir recours à des technologies avancées d’onduleurs qui recréent artificiellement l’inertie des machinestournantes,

• Développer la flexibilité de la demande (capacité à ajuster rapidement la consommation en fonction de la production).

La stabilisation du réseau devient donc un enjeu technique majeur, intimement lié à la réussite de la transition énergétique.

4. En France, l’électrification massive est la principale voie envisagée pour sortir progressivement des énergies fossiles

En France, la trajectoire énergétique présentée dans le dernier projet de PPE (Plan Pluriannuel de l’Energie) implique une augmentation de la consommation électrique de 22 à 35 % d’ici 2035, pour atteindre entre 580 et 640 TWh (contre 390 TWh en 2022). Cette hausse est la contrepartie de la sortie progressive des énergies fossiles.

Pour y parvenir, la France mise sur une stratégie à quatre leviers :

• La sobriété énergétique, avec des actions ciblées sur la réduction des consommations inutiles et le développement de la flexibilité de la demande.

• L’efficacité énergétique, par l’amélioration des équipements et l’isolation des bâtiments.

• Le développement du nucléaire : à court terme il s’agit de maximiser la production nucléaire existante, en améliorant la disponibilité des centrales actuelles, avec un objectif de 360 à 400 TWh de production annuelle. A plus long terme, il est prévu la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2, dont la décision devra être confirmée rapidement.

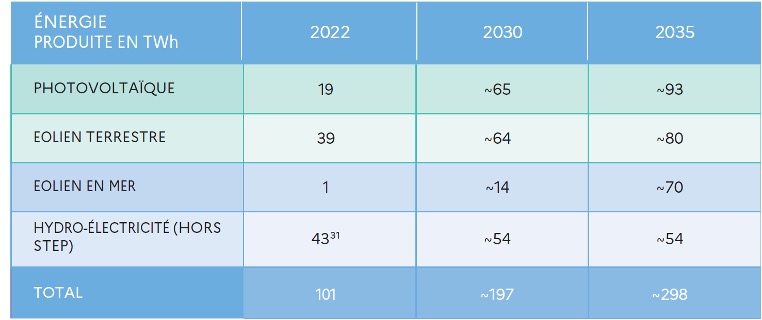

• Le développement des énergies renouvelables : elles sont complémentaires avec le nucléaire et sont le seul moyen d’augmenter la production électrique décarbonée dès maintenant, avant la mise en service des EPR2 qui n’interviendra pas avant une quinzaine d’années. Ainsi, à l’horizon 2035, le projet actuel de PPE prévoit d’augmenter la production d’électricité renouvelable à 300 TWh/an avec la répartition suivante:

Il est évident que nucléaire et renouvelables ne sont pas concurrents ; leur complémentarité est indispensable pour franchir les étapes 2030, 2040 et 2050 de la transition énergétique.

5. L’importance d’autres énergies renouvelables

Pour éviter une pression excessive sur le réseau électrique, la diversification énergétique est indispensable. Les énergies renouvelables non électriques, telles que la biomasse, le biométhane, la chaleur renouvelable et la géothermie, doivent être pleinement mobilisées.

Ces énergies sont particulièrement précieuses car elles ne sont pas intermittentes, sont stockables, et peuvent contribuer directement à la décarbonation :

• Dans la mobilité lourde, où le biométhane alimente déjà de nombreux bus.

• Dans l’industrie, en remplaçant certaines sources fossiles sans nécessiter d’électrification lourde.

• Dans les réseaux urbains de chaleur et de froid, grâce à la biomasse et à la géothermie.

6. Le défi des matières premières critiques

La transition énergétique repose sur des matériaux stratégiques : cuivre, nickel, lithium, cobalt, terres rares. Ces matières premières sont essentielles à la fabrication des câbles, batteries, moteurs électriques et autres équipements liés aux réseaux et aux nouvelles technologies.

Leur disponibilité, leur prix, et l’aptitude de l’Europe à sécuriser des approvisionnements diversifiés, dans un contexte géopolitique de plus en plus instable, seront des facteurs déterminants pour la vitesse de développement des infrastructures énergétiques. L’entrée récente de groupes européens comme TotalEnergies dans le commerce de cuivre illustre cette nouvelle prise de conscience.

7. L’innovation technologique comme levier de réussite

D’après l’Agence Internationale de l’Énergie, 35 % des réductions d’émissions attendues à l’horizon 2050 dépendront de technologies qui ne sont pas encore pleinement commercialisées aujourd’hui.

Les priorités de R&D sont multiples :

• Nouvelles générations de batteries et de systèmes de stockage d’électricité.

• Technologies industrielles avancées pour améliorer l’efficacité énergétique.

• Réacteurs nucléaires de petite taille (SMR).

• Développement des filières hydrogène et e-carburants.

• Solutions de captage et stockage du CO2 (CCUS).

• Innovations pour réduire la dépendance aux métaux rares.

L’Europe devra accélérer ses investissements en innovation pour conserver sa souveraineté énergétique et technologique.

8. La question clé du financement de l’électrification

Les incertitudes géopolitiques et économiques actuelles sont de réelles menaces sur la capacité à financer la transition énergétique, et notamment tous les investissements à réaliser pour développer les infrastructures électriques et les nouveaux usages. De nombreux projets, qu’il s’agisse de pompes à chaleur, de véhicules électriques ou de production d’hydrogène, pourraient être ralentis par les incertitudes sur lespolitiques en matière de subventions, mais également sur le cout du crédit.

Faciliter l’accès à des financements à taux préférentiels pour les projets « verts » reconnus par la taxonomie européenne serait une solution pour maintenir l’élan nécessaire.

Conclusion

La modernisation et l’extension des réseaux électriques sont des conditions incontournables pour réussir la transition énergétique. L’enjeu est immense, tant sur le plan technique (nouvelles lignes de transport intra-nationales et interconnexions européennes, développement des moyens de stockage de l’électricité et de la flexibilité des consommations,…etc…), que financier. Mais avec une stratégie coordonnée, reposant sur l’innovation, des investissements massifs, une approche pragmatique de la diversité énergétique et un soutien politique fort, l’Europe, et la France en particulier, ont les moyens de relever ce défi historique.

Bernard Blez